La Gran Aldea

La chaya

Artículo de Rufino Martínez publicado en su libro La Gran Aldea, editado por Editores del Oeste S.A.

Aquel día era caluroso y un vientito del norte caldeaba el aire del mediodía. Era Carnaval y, a esa hora, algunos niños con tachos, jarros y baldes, jugueteaban con agua bajo el persistente sol de la siesta. Empezaba la década de los 30 y hacía apenas una semana que yo había llegado a San Juan; me encontraba en la calle Tucumán al 800, entre General Paz y 9 de Julio, calle que entonces era empedrada con canto rodado y al centro tenía una cuneta que distribuía agua para los patios, los jardínes y las quintas.

Aquel día era caluroso y un vientito del norte caldeaba el aire del mediodía. Era Carnaval y, a esa hora, algunos niños con tachos, jarros y baldes, jugueteaban con agua bajo el persistente sol de la siesta. Empezaba la década de los 30 y hacía apenas una semana que yo había llegado a San Juan; me encontraba en la calle Tucumán al 800, entre General Paz y 9 de Julio, calle que entonces era empedrada con canto rodado y al centro tenía una cuneta que distribuía agua para los patios, los jardínes y las quintas.

En eso dobló por la General Paz y tomó Tucumán una carretela cuyo ocupante voceaba melones y uvas; le hice una seña y se arrimó al cordón de la vereda. Le pedí cincuenta centavos de uvas y el hombre empezó a echar uvas en una canasta. Era uva cereza, redonda, fresquita y con una pelusita tentadora; se me empezó a hacer agua la boca.

Yo venía de un pueblo donde la uva era una curiosidad y comerla un lujo. Cuando el hombre llevaba más que mediada la canasta le dije: “Le pedí cincuenta centavos, ¿eh?” Me debe haber entendido mal, porque siguió echando hasta formar copete y me pasó la canasta pupuda de uvas.

Devolví la canasta y le pasé un billetito de cincuenta centavos. Para mi sorpresa el frutero no me reclamó diferencia, eso en Huinca costaba más de diez pesos. Siguió el carretelero: ¡Uvaaaas… meloneees!.

Me senté en el umbral de la puerta y empecé a comer uvas. En eso estaba cuando se abrió la puerta de la casa vecina y apareció una chinita. ¡Era linda! Más bien bajita, tirando a morochita, con un cuerpo despachado con yapa y una sonrisa pícara, invitadora. La saludé y le dije: ¡Si gusta, está muy rica! Y para tapar la doble intención señalé para el lado de las uvas. Aceptó la invitación, (creo que pescó la intención) le pasé un racimo y nos pusimos a comer uva y a mirarnos y reírnos.

En la casa de enfrente, tras un tapial que daba a un patio, se escucharon unos grititos, unas corridas y volaron por el aire unos baldazos de agua. ¿Carnaval? –le dije a la chinita- ¡Sí! –me dijo ella- ¿vamos a`guaitar cómo chayan? Y se dirigió para el tapial de enfrente; yo no entendí ni jota de lo que dijo pero, largué las uvas y la seguí. Adentro la chaya estaba en su apogeo y la gritería y las corridas eran infernales. La chinita no alcanzaba a ver porque era muy bajita, así que me comedí: la tomé de la cintura y la alzé hasta que pudo ver sobre el tapial. Tenía unas carnes duras, tibias y provocativas. Así la tuve un rato, luego recibimos de adentro un baldazo de agua que nos empapó.

La bajé y nos quedamos riéndonos. Con el agua se le había pegado el vestido y las formas, jóvenes y puras, eran algo que hacían olvidar las uvas y la prudencia. Me quedé medio mudo mirándola, luego, ronco y titubeando, le dije: ¡Qué lindo es aguaitar como chayan! Ella se puso colorada, con las manos se tapó las formas del pecho y, a la carrera se metió en la casa.

Me quedé solo y emocionado… luego la emprendí nuevamente con las uvas. La puerta de la casa del patio se abrió de golpe y un hombre salió a la disparada perseguido por una mujer con un balde de agua. El pasaba frente mío cuando la mujer le zampó el baldazo, el hombre lo esquivó, y lo ligué yo y las uvas. ¡Disculpe, disculpe, disculpe! Disculpé. Terminamos amigos y comiendo mis uvas. Luego se abrieron otras puertas y salieron otras parejas corriendo y hombres y mujeres, y viejos y viejas y niños y niñas, todos llevaban baldes y jarros y tiraban agua al primero que veían y al rato toda la cuadra estaba llena de gente jugando con agua y gritando y riéndose… y de vez en cuando algún regio costalazo que te la debo y pasaban ante mí y me pedían un racimito de uvas y así la comimos todos. A las seis terminó la chaya.

Apenas si quedaban unos pibes intruseando. Me metí a la pensión, me pegué un baño y después me puse a matear. Como a las ocho me puse el traje con intención de ir a la retreta. Me paré en el zaguán y me puse a mirar la calle y la escasa gente que pasaba. En eso salió la chinita del lado (la de a`guaitar) y se paró en el zaguán de su casa, se había arreglado y, en verdad que estaba linda: lucía amplia sonrisa, dos trenzas en apretados moños y un vestido de tela delgada que le resaltaba la tensión superficial. Me arrimé. Ella, modosita, tenía las manos atrás, como en actitud vergonzosa. ¡Que había sido buena moza! Le dije, y le hice un pellizquito en la nariz. Ella se sonrojó y me dijo: ¡que había sabido ser pícaro usted! Sacó las manitos de atrás y me zampó un jarro de agua en el medio del pecho. Pegó la vuelta y se metió a la casa a las carcajadas.

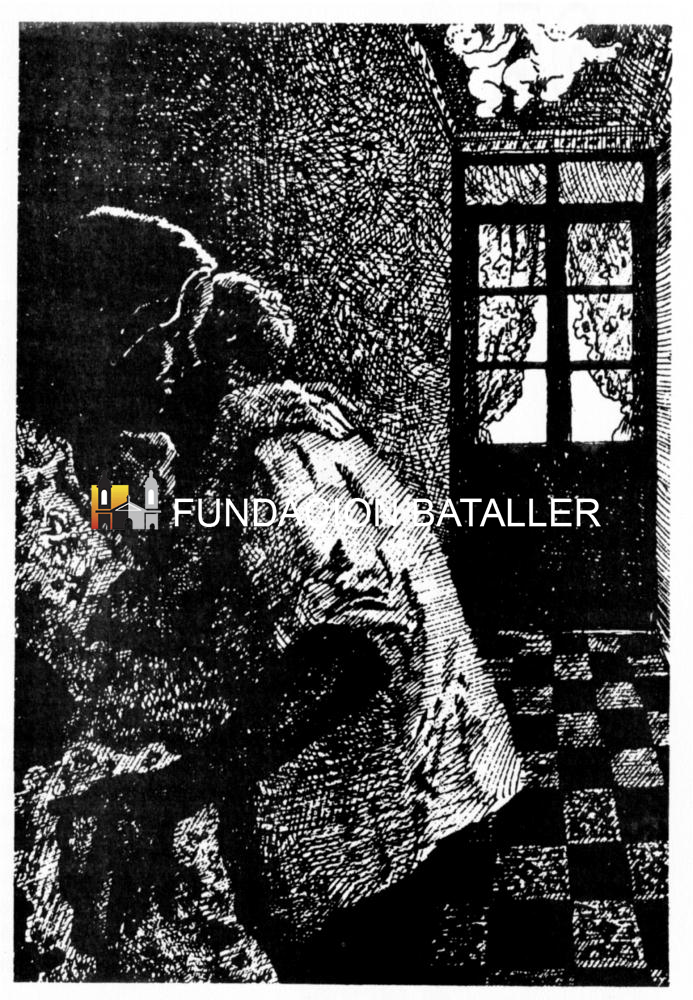

Me quedé como un pasmado. Me metí a la casa a cambiarme de ropa o que se secara la que tenía puesta. Me cambié y me fui a la retreta, luego a Soppelsa, después a La Chiquita. Cuando regresé a la pensión ya era más de las once. La chinita estaba en el zaguán; apenas si había una débil luz en los fondos de la casa. Nos pusimos a conversar. Nos sentamos en el umbral del zaguán. Le tomé una mano y me dejó hacer. Empezó a refrescar y nos arrimamos más. Ya estábamos en el instante en que las palabras no tienen valor y nos dejamos llevar por las circunstancias. Siempre recuerdo que el zaguán estaba pintado al óleo, imitando unos jardines (como se usaba entonces). La pintura del techo imitaba un cielo con nubes blancas y celestes; unos angelitos rubicundos, de colitas rosadas, contemplaban el ancestral trajín.